Bogendruck, Bogengeschwindigkeit und Kontaktstelle: die dynamischen und klanglichen Parameter beim Streichen

Die durch den Bogen zur Schwingung gebrachte Saite reagiert empfindlich auf die eingebrachte Energie, die wir durch die drei Parameter Bogendruck, Bogengeschwindigkeit und die Kontaktstelle maßgeblich beeinflussen können. Dies bedingt einerseits recht hohe Anforderungen an die Kontrolle der Bogenführung, bedeutet aber andererseits auch besondere Freiheiten im Hinblick auf den klanglichen und dynamischen Facettenreichtum. Streichinstrumente sind ähnlich modulationsfähig wie die menschliche Stimme – man könnte meinen, eine Geige könne nicht nur schön singen, sondern auch flüstern, rufen oder bisweilen sogar kreischen.

Auch wenn es zu Beginn des Geige lernens oder des Geigenunterrichts mit Sicherheit zuviel verlangt ist, diese drei Parameter beim Streichen immer vollständig unter Kontrolle zu halten, ist es dennoch lohnend, sich von Anfang an mit den entsprechenden Grundlangen und Zusammenhägen auseinanderzusetzen. So können bestimmte Klangergebnisse oder sogar Geräusche, die unwillkürlich jedem Anfänger auf der Geige passieren, als zielgerichtetes Feedback für ensprechende Korrekturen begriffen werden.

Beim Bogendruck, der vom Arm über die Finger der Hand auf die Saite übertragen wird, spielt zunächst das Gewicht des Armes und des Bogens selbst eine Rolle. Für einen konstanten Bogendruck muss deshalb am Frosch subjektiv etwas weniger Druck verwendet werden als an der Spitze. Der Kraftübertrag durch den Zeigefinger sowie Daumen und Mittelfinger als Drehpunkt (weiterlesen: ➥ Der Bogengriff) spielt hierbei die zentrale Rolle – wie übrigens auch für viele andere musikalische Spezialitäten des Bogenstrichs, etwa Akzente oder Stricharten wie Staccato oder Martelé, bei denen geräuschvolle Tonansätze erwünscht sind.

Ähnlich wie der Bogendruck muss auch die Bogengeschwindigkeit bereits von Anfang an trainiert werden. Musikstücke mit hochgradig variablen Bogengeschwindigkeiten und die sogenannte Bogeneinteilung gehören zu den permanenten Herausforderungen des Musizierens mit der Geige – ganz gleich, ob für Anfänger oder Profis.

Die Kontaktstelle ist der dritte relevante Parameter für Dynamik und Klang. Sie bezeichnet die konkrete Stelle, an welcher der Bogen mit der Saite in Kontakt kommt. Hierfür infrage kommt prinzipiell (in der traditionellen Musikauffassung) nur der Bereich zwischen dem Steg (sul ponticello) bis knapp über der Kante des Griffbretts (sul tasto).

Dynamik und Klang

Ein grober Überblick über die dynamischen Qualitäten der hier besprochenen Parameter kann folgendermaßen zusammengefasst werden:

|

laut |

leise |

|

|

Bogendruck |

hoch |

niedrig |

|

Bogengeschwindigkeit |

hoch |

niedrig |

|

Kontaktstelle |

beim Steg |

beim Griffbrett |

Und über die klanglichen Qualitäten folgendermaßen:

|

obertonreich (strahlend) |

obertonarm (matt) |

|

|

Bogendruck |

niedrig |

hoch |

|

Bogengeschwindigkeit |

hoch |

niedrig |

|

Kontaktstelle |

beim Steg |

beim Griffbrett |

Knarzen und Überschlagen als Extremwerte und hilfreiches Feedback

Bogendruck, Bogengeschwindigkeit und Kontaktstelle stellen naturgemäß interdependente Parameter dar und sollten folglich immer gemeinsam im Blick behalten werden. Klangliche Extremwerte, die hierbei zu Beginn des Unterrichts oft unwillkürlich entstehen, geben Anfängern hilfreiches Feedback.

Als „Knarzen“ oder Schnarren lässt sich ein Klang bezeichnen, der z.B. durch zu hohen Saitendruck entsteht. Dieser Klang kann leicht erreicht werden, indem man beispielsweise mit einer Kontaktstelle über dem Griffbrett und relativ hohem Saitendruck bei gleichzeitig geringer Bogengeschwindigkeit streicht:

Knarzgeräusch

Als „Überschlagen“ bezeichne ich hier einen Klang, bei dem (bisweilen wechselnde) Obertöne dominanter als der Grundton werden. Dieser Klang ist hinsichtlich seiner „Schärfe“ ein Extremwert. Ein Schüler von mir hat dies auch sehr passend als „spacig“ beschrieben. Diesen Klang kann man beispielsweise durch eine Kontaktstelle nahe beim Steg und wenig Bogendruck produzieren:

Überschlagen des Tones

▶ Tipp: Knarzen oder Überschlagen passieren zu Beginn oft unwillkürlich. Während es zumeist schon zu Beginn des Geige lernens hinreichend gelingt, einen kontanten Bogendruck sowie eine konstante Bogengeschwindigkeit beizubehalten, ist dies im Hinblick auf die Kontaktstelle weniger der Fall. Um die Kontaktstelle zu kontrollieren gilt es einen geraden Bogenstrich (weiterlesen: ➥ Gerade Streichen zu trainieren.

Chasing the line...

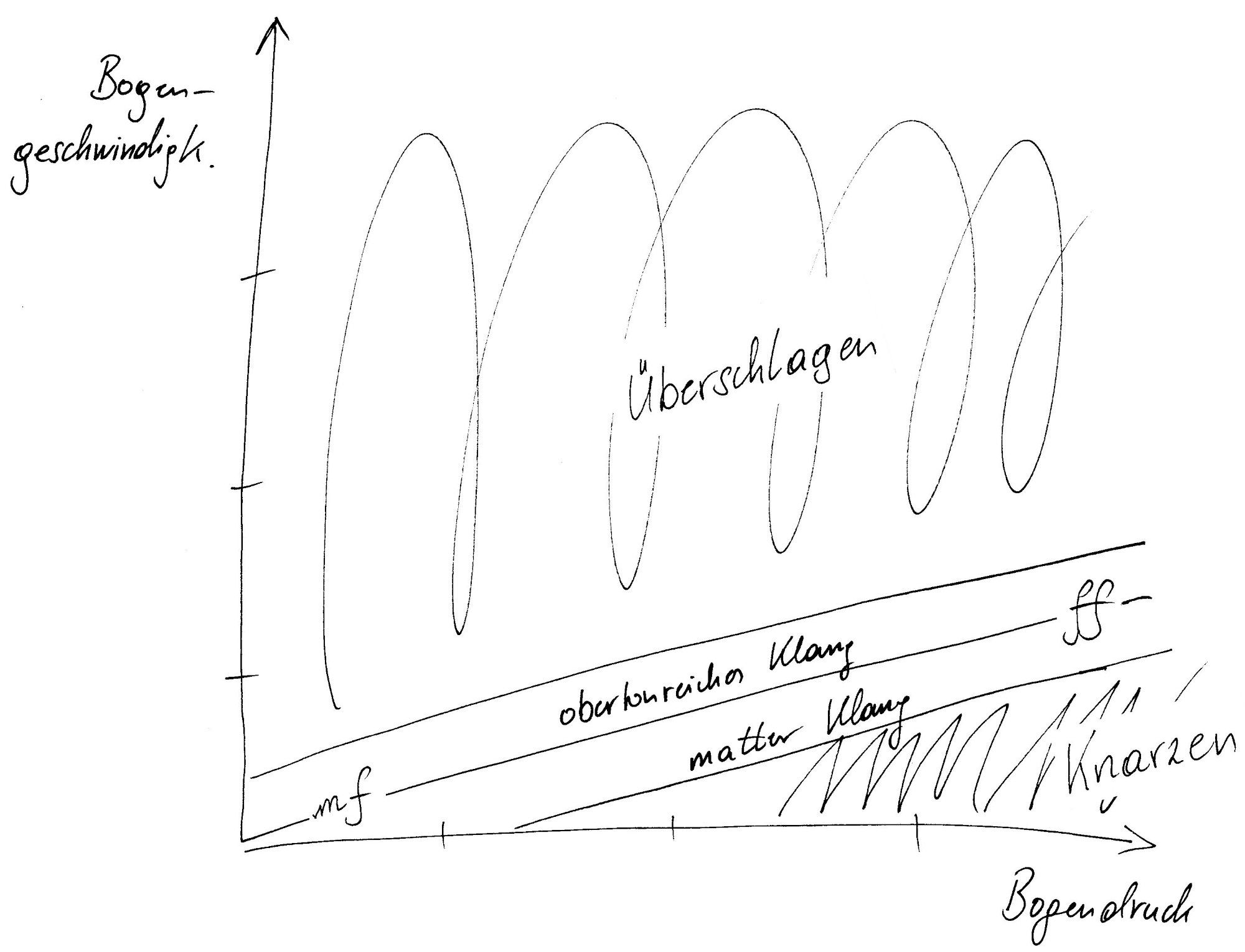

Der folgende Graph illustriert schemenhaft, wie bei einer Kontaktstelle in der Mitte zwischen Steg und Griffbrett die Parameter Bogendruck und Bogengeschwindigkeit zu unterschiedlichen klanglichen Ergebnissen führen:

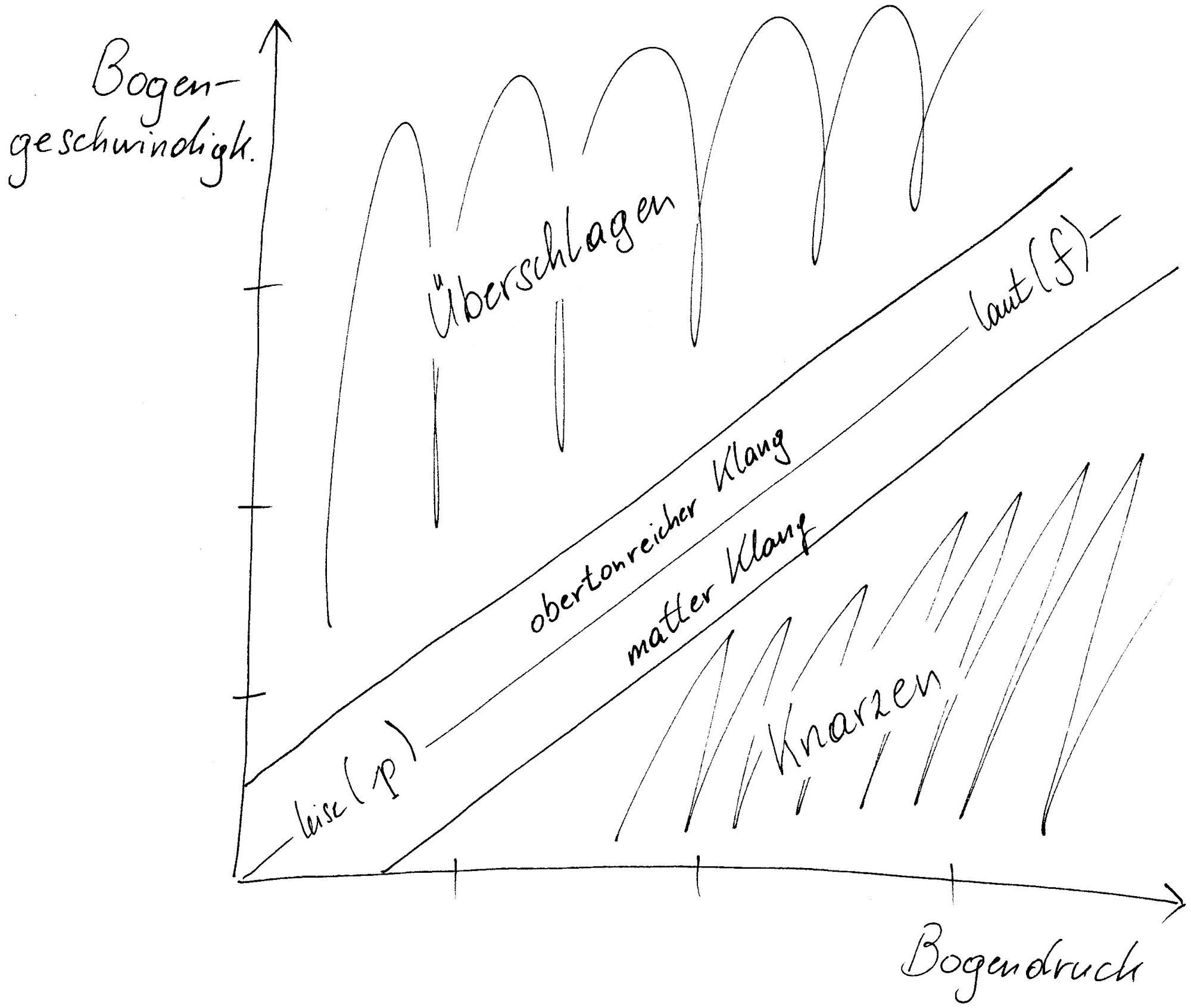

Hier die gleiche Überlegung im Hinblick auf eine Kontaktstelle beim Griffbrett – der Klang reagiert deutlich empfindlicher auf eine Erhöhung des Bogendrucks:

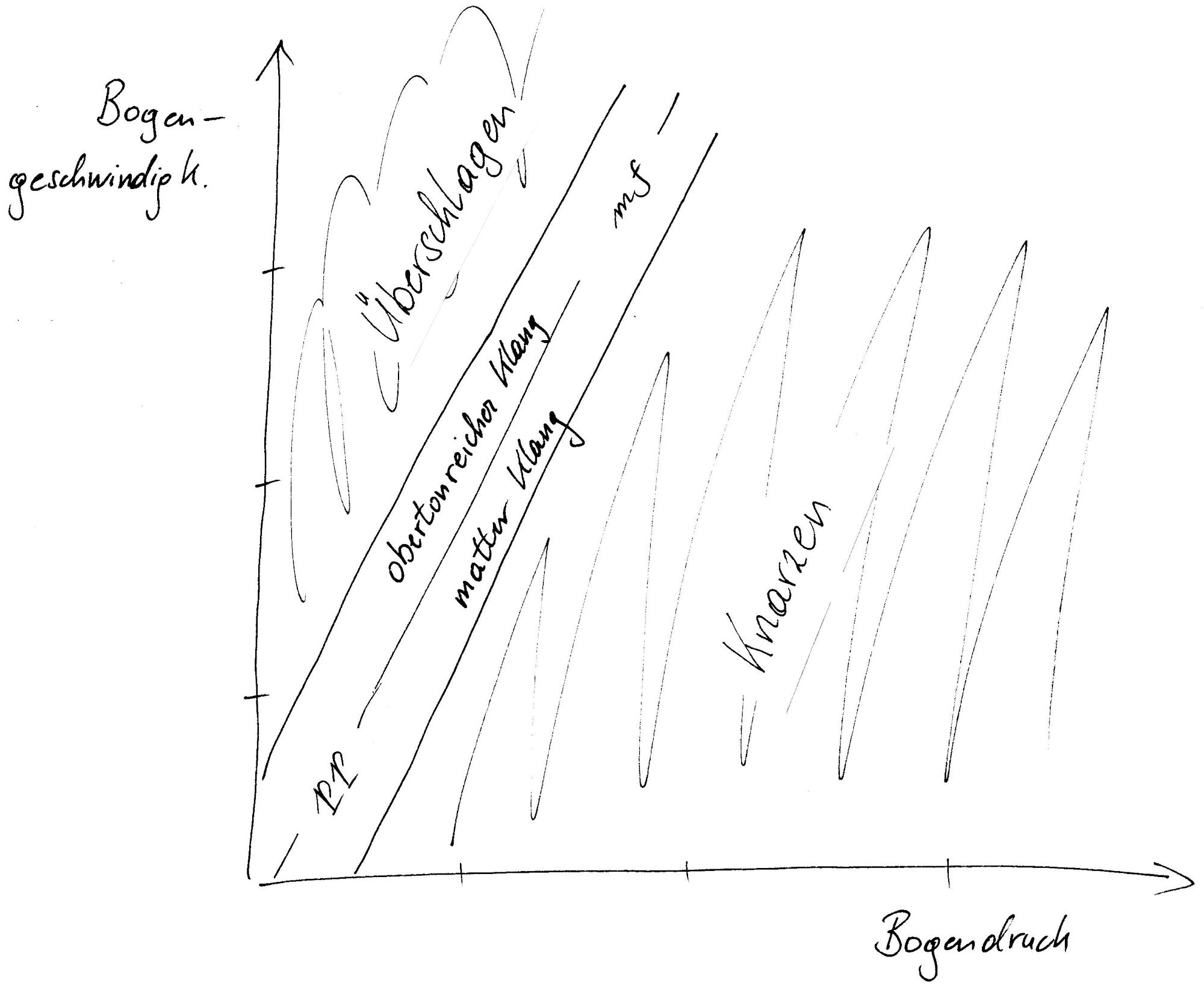

Und hier im Hinblick auf eine Kontaktstelle beim Steg. Für ein „normales“ Klangbild bei hoher Lautstärke ist insbesondere eine Erhöhung des Bogendrucks notwendig, wohingegen eine Erhöhung der Bogengeschwindigkeit rasch zu einem Überschlagen des Klangbildes in Richtung dominant wahrnehmbarer Obertöne tendiert: